Desgastou-se o velho bipartidarismo norte-americano. Pôs-se em evidência o custo social de várias décadas de neoliberalismo globalista e concentrador. Os principais partidos se polarizaram e quebraram entre uma direita populista e semi-fascista e um centro que perde força dia a dia frente a uma nova mobilização juvenil de esquerda.

Há muito se tornou banal falar de revolução. Assim, escutamos sem nos perturbar com a propaganda televisiva que anuncia a introdução de um novo produto “revolucionário”, ainda que se trate de um simples batedor de natas. Há desenhos “revolucionários” no parque automotor e, no âmbito da moda, existe uma “revolução permanente”. Em resumo, “a revolução” é um vocábulo degradado, que nem entusiasma nem assusta.

Não obstante, para citar Galileu, Eppur si muove. Gostem ou não, há mudanças e são mudanças importantes nas três dimensões que antes definiam o termo quando de revolução se falava seriamente: mudança nas relações de produção, mudança na estrutura social e mudança no sistema político.

Nesta nota, refiro-me a mudanças importantes que se estão produzindo no âmbito político norte-americano, não por interesse meramente antropológico em um país que, em vários aspectos, bons ou maus, é excepcional, mas por três razões de peso geopolítico.

Em primeiro lugar, a política interna dos Estados Unidos tem incidência global e imediata, sobretudo em um momento em que se configura o equilíbrio internacional de poder. Aparentemente, o destino do mundo se vê afetado pelo que faz ou deixa de fazer esses 7% da população mundial. Interessa ao mundo as eleições presidenciais norte-americanas, ainda que a maioria não possa votar nesses comícios.

Em segundo lugar, as mudanças na política norte-americana formam parte de fenômenos paralelos na política interna de outros países, em especial, os europeus.

E, em terceiro lugar, o processo de globalização que afeta todos os países está fora de controle de cada um.

Minha primeira observação é que o sistema bipartidarista se desgastou. O consenso da era “clássica imperial”, expressado com eloquência por John F. Kennedy em seu discurso inaugural, em que se assinalava que as diferenças entre democratas e republicanos estavam nos meios, mas não nos fins e em detalhes de orientação das políticas públicas (uma mais igualitária e defensora de direitos civis que a outra), já não existe. Tem sido substituído pelo que poderíamos chamar de secessão republicana, que se iniciou em 1982 com a eleição de Ronald Reagan e que, na atualidade, vai muito além das posições da direita reaganiana. Vejamos a evolução.

O partido republicano de Dwight Eisenhower hoje é irreconhecível. O general Eisenhower, ex-comandante supremo das vitoriosas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, representava o triunfo do “republicanismo moderno”: um partido de centro-direita que havia feito as pazes com as reformas progressistas de Franklin D. Roosevelt, às quais somava o abandono de uma antiga postura isolacionista em favor do internacionalismo anti-comunista. Em suma, tratava-se de consolidar a enorme vantagem material do pós-guerra, manter o crescimento econômico em marcha e frear o avanço de um modelo alternativo de economia e sociedade promovido pela União Soviética e seus aliados socialistas. Por um lado, os democratas se comprometiam a manter uma postura antirrevolucionária global e, por outro, os republicanos aderiam a uma política econômica globalista e keynesiana.

Este consenso bipartidarista de 20 anos se rompeu com a Guerra do Vietnã. Deixou de haver unidade na Guerra Fria na ordem internacional. Na ordem interna, o estancamento econômico com a inflação destruiu o consenso keynesiano. E, como broche de ouro, floresceu uma divisão na sociedade civil com movimentos contestatórios, juvenis, pacifistas, feministas, raciais e minorias. Passou-se do consenso à polarização e de unidade ideológica à guerra cultural. Esta situação durou uma década, caracterizada pelo dissenso interno e uma paralisia na ordem internacional. A dupla contingência (luta social e estancamento econômico) preparou o terreno para o triunfo de Ronald Reagan, que oferecia uma saída do impasse pela direita.

A chamada “Revolução de Reagan” era, na realidade, a fusão de um modelo econômico de crescimento concentrado (supply side economics), com um giro do parafuso agressivo e militarista no campo internacional, destinado a “quebrar” a já cambaleante União Soviética e com um conservadorismo social que exaltava as virtudes de “Deus, pátria e família”. Essa “revolução” reacionária durou até a eleição de Barack Obama como presidente (o progressismo de Clinton foi cosmético e não alterou os parâmetros) depois de uma administração republicana (George W. Bush) que foi pretensiosa e desastrosa, culminando em uma aventura bélica sem fim no Oriente Médio e uma crise financeira mundial de proporções colossais.

Mas a ideologia de Reagan dominava, todavia, o pensamento da elite republicana até que começou o processo de eleições internas com vistas à contenda presidencial de 2016. Foi um período em que os republicanos mantiveram o controle do Congresso e torpedearam com eficácia quase todas as iniciativas progressistas do Executivo. De seu lado, o presidente Obama pretendeu, ao mesmo tempo, gerir a crise do neoliberalismo herdado da administração anterior e regressar ao otimismo kennediano. Não pôde fazê-lo senão em alguns detalhes. Foi eleito e reeleito com o voto popular mas não superou o “empate” de poderes. Sua gestão se caracterizou por uma dupla paralisia: interna e internacional. Entretanto, a globalização transformava as bases sociais dos partidos.

Na década de oitenta, a “revolução” republicana de Reagan foi possível pela mudança de atitude da classe operária branca (outrora o miolo duro do partido democrata de Roosevelt) que se voltou para a direita e votou pelo partido republicano. O realinhamento desta classe social para a direita foi uma reação mais cultural que econômica, já que se sentia agredida por movimentos contestatórios de reivindicação racial, de direitos civis e de afirmação de práticas sociais e sexuais não tradicionais. O tema econômico era secundário para eles, não para a elite, que teve uma peça livre para se dedicar a promover a grande reforma neoliberal urbi et orbi: freio e retrocesso das conquistas sociais anteriores, livre comércio mundial e uma política legalmente ambígua mas efetivamente favorável à imigração. A ilusão de prosperidade se sustentava em um forte endividamento privado em uma economia especulativa e de serviços que substituía a mais antiga economia industrial.

Tudo mudou com a irrupção do que se deu a chamar, sem pudor, a Grande Recessão – uma crise financeira de dimensões épicas com epicentro em Wall Street que sacudiu o mundo em 2008. Começou a se desfazer a curiosa trama que unia a elite globalista com uma classe trabalhadora nacional-racialista.

Os trabalhadores começaram a culpar as grandes empresas de lhes tirar fontes de trabalho ao mudarem-se para países pobres ou para “mercados emergentes”, atrás de mão de obra barata. A denúncia tinha como base a perda de milhões de postos. Também começaram a culpar os imigrantes de “concorrência desleal” no mercado de trabalho – em particular, sua disposição de tomar empregos de baixos salários e precários, pela “vista gorda” de empregadores locais diante do fluxo de pessoas sem documentação. Dessa maneira, os mais explorados eram acusados de abusar do sistema de assistência médica e social.

A incerteza econômica geral fez que os trabalhadores integrados já não apoiassem antigas iniciativas republicanas de reduzir o gasto social, que se voltava, agora, à última linha de defesa de uma classe em decadência. Que um setor de vítimas de um processo global culpe outro setor distorce a luta social em favor das elites, mas lhes traz, ao mesmo tempo, surpresas desagradáveis. E, em acréscimo, a classe trabalhadora branca que, em outras épocas, apoiava a intervenção armada no Vietnã, voltou-se contra a intervenção armada no Oriente Médio, com uma guerra tão longa quanto desastrosa, em que esse extrato social foi utilizado como bucha de canhão. O conchavo voluntário que sucedeu ao recrutamento se concentrou em uma juventude proveniente das classes populares. Essas viam as forças armadas como um refúgio econômico e social em uma época de ajustes reacionários, mas tiveram de arcar com o peso de campanhas bélicas repetidas e mortíferas.

É por essa brecha que se deslizam os movimentos populistas de direita, de longa e triste história no mundo contemporâneo: um amálgama de ressentimento social, anti-capitalismo de elite, racismo, xenofobia, patriotismo, nativismo e indignação moral. Se a esses ingredientes se adiciona o catalisador de uma sensação de insegurança, promovida pelo terrorismo e aumentada pelos meios de comunicação social, gera-se um desejo de ação política externa ao sistema normal, decisiva, autoritária e carismática.

Candidatos nunca faltam para ocupar o papel de “salvador”, porque o carisma não é a propriedade especial de uma pessoa que constroi uma situação, mas a resultante de uma situação e de uma expectativa social que logo ocupa qualquer pessoa “em estado de disponibilidade”. Faz muito que a teoria do papel na sociologia desvendou o mistério da sedução e da condução carismática. Em particular, a análise da predisposição política da pequena classe média está bem estabelecida desde a publicação na Dinamarca do ensaio do sociólogo Svend Ranulf intitulado Moral Indignation and Middle Class Psychology (Indignação moral e psicologia da classe média), em 1938 (em pleno auge do fascismo italiano e do nacional-socialismo alemão). Era uma análise histórica e comparativa de grupos e indivíduos que manifestavam uma tendência ou habitus (independente do interesse material ou de classe) a castigar outros grupos escolhidos como bodes expiatórios para, assim, reforçar sua própria identidade e se sentir menos isolados. Ranulf localizou esses grupos com tendência à vitimização gratuita nas camadas médias e baixas tanto em ascensão como em decadência social.

Sempre há líderes políticos dispostos a capitalizar essa tendência e a mobilizar esses grupos – líderes do tipo de Savonarola, Cola Di Rienzo, ou Benito Mussolini, na Itália; Adolf Hitler, na Alemanha, Joseph MacCarthy, nos Estados Unidos; Pierre Poujade, na França, e muito mais. A análise de Ranulf teve confirmação empírica em vários estudos mais refinados que se sucederam até nossos dias.

Nos Estados Unidos, nenhum candidato de corte fascista conseguiu chegar ao poder. Houve uma tentativa por parte do governador de Louisiana, Houey Long (que inspirou, junto com Benito Mussolini, ao então coronel Perón), mas foi assassinado antes de organizar uma campanha nacional

Durante a Guerra da Coreia, o general Douglas MacArthur se insubordinou contra o presidente, mas foi sumariamente exonerado por Truman, em que pese ele ter feito uma campanha triunfal no Congresso norte-americano e nas ruas de Nova Iorque. E no começo da Guerra Fria o senador Joseph MacCarthy organizou uma campanha de perseguição política e caça às bruxas a supostos simpatizantes do comunismo que foi crescendo até que os altos mandos do Exército puseram freio em sua campanha e provocaram seu eventual destituição (foi obrigado a renunciar).

A democracia norte-americana atravessou todos esses processos e saiu airosa, em grande parte, graças ao bom desenho constitucional da divisão de poderes. Não obstante, sempre existiu na imaginação coletiva (com ajuda de Hollywood) o fantasma de um ditador, não de origem militar, mas da parte civil da elite de poder (finanças, meios de comunicação em massa, indústria ou empreiteiras). Até hoje, tal personagem existiu só na ficção. Há dois bons exemplos. Na literatura existe a novela satírica de Sinclair Lewis intitulada It Could Not Happen Here (1935) e, no mundo cinematográfico, o grande filme de Orson Wells, Cidadão Kane (1941).

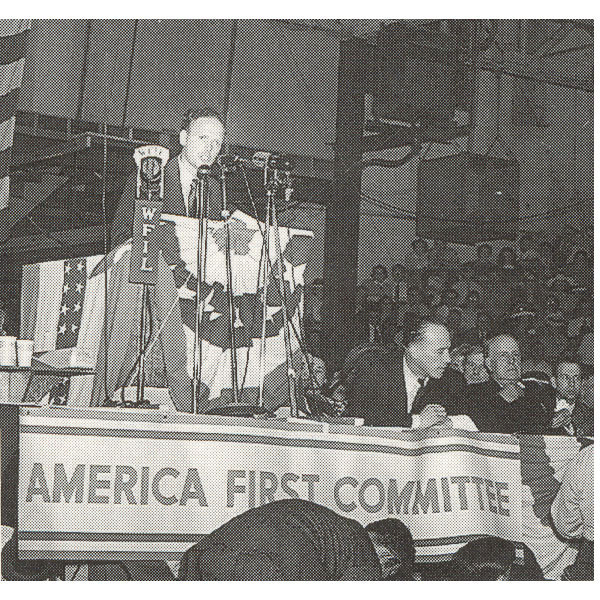

Em 2016, entra em cena um personagem desse tipo, desta vez, de carne e osso, na figura do candidato Donald Trump. Em poucas palavras, Trump propõe investir a fórmula de Ronald Reagan. Por oposição à maioria de seu partido de adoção (o Republicano), Trump não é um conservador social, nem por ideologia nem por sua própria biografia. Sua tolerância pelo matrimônio igualitário se combina com o machismo barato de provador de um clube desportivo. É agnóstico em matéria de religião e não faz rodeios em brigar com o Papa. Está contra o aborto agora, mas antes, não. É mais nacionalista que internacionalista. Rechaça lideranças com países europeus de quem desconfia, e promete “mão firme” com os ex-comunistas (Rússia e China), mas não dissimula sua atração pelo autoritarismo de Vladimir Putin. Seus vários slogans (“Façamos a América grande de novo”, ou “América, Primeiro”) repetem ou fazem eco de outros mais antigos, como os do famoso piloto Charles Lindbergh, admirador do Fuehrer alemão

Em matéria econômica, Trump apregoa a autarquia e favorece manter a ajuda social e médica à população. Não é reativo à intervenção estatal, enquanto for de seu agrado. Com respeito à divisão de poderes, aspira a um Executivo forte e a outros dois prefere mais submissos. Para surpresa de seus supostos correligionários, o candidato mais popular do Partido Republicano é mercantilista e isolacionista. Ganhe ou não a presidência, Trump já assinou a ata de desfiliação de seu próprio partido.

Diante de Donald Trump, ergue-se a figura bem conhecida e muito discutida da Sra. Hillary Clinton. A candidata ganhará as internas de seu partido em uma marcha simétrica e oposta a do Sr. Trump entre os republicanos. Clinton representa o establishment em sua versão democrata, isto é, do livre câmbio, o imperialismo em política exterior e o alto capitalismo (sobretudo, financeiro) de Wall Street. Em matéria social, é decididamente liberal de esquerda, já que favorece os direitos minoritários, as garantias civis e a justiça social para as mulheres em matéria de salários e de postos. Mas com essa dupla atitude, e com uma pesada bagagem de erros estratégicos em política exterior (entre eles, suas posições a respeito do Iraque, Líbia e Israel) e uma falta evidente de sinceridade em suas posições, não convence os setores jovens do partido democrata, a quem irrita com a atitude quase monárquica de alguém que se crê com direito natural à primeira magistratura. O enorme entusiasmo pela candidatura de seu rival nas internas, o senador Bernie Sanders, não conseguiu vencer o aparato oligárquico que sustenta Hillary Clinton.

Dessa forma, nas eleições de novembro de 2016 se enfrentarão dois candidatos de quem a maioria dos votantes desconfia – a direita populista contra a oligarquia aparatista – diante de dois partidos seriamente divididos. É receita segura de grande conflito social no futuro.

Desgastou-se o sistema bipartidarista norte-americano. Esse terremoto político com epicentro em Washington se fará sentir em todos os rincões do planeta. Hillary Clinton representa o já bem conhecido – com todos os seus defeitos. Donald Trump representa o desconhecido – com todos os seus defeitos. O partido Democrata se tornou um bastião fiel do establishment, e o partido Republicano, o bastião do ressentimento autoritário contra o establishment. Em um ciclo que se assemelha ao ciclo geracional do romance de García Marquez, Cem anos de solidão, o conservadorismo norte-americano, depois de décadas de apregoar o ódio ao governo, o racismo solapado, o desprezo pelas minorias e o individualismo armado, finalmente pariu um filho com rabo de porco.

Opinion Sur

Opinion Sur